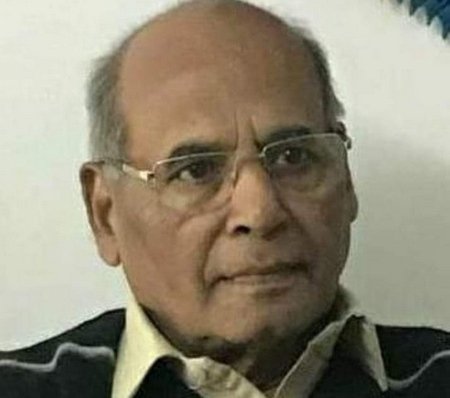

डॉ. सुरेश मिश्र – व्यक्ति और इतिहासकार

कैलाश मंडलेकर: मैं इस बात के लिए अक्सर गौरवान्वित हुआ करता हूँ कि डॉ. सुरेश मिश्र मेरे गुरु हैं। अपने विद्यार्थी काल में मुझे उनसे इतिहास पढने का सुयोग मिला है और इस बात के लिए मै उनका जीवन भर ऋणी रहूँगा। यह बात 1976-77 की है जब मैं होशंगाबाद के नर्मदा महाविद्यालय में स्नातक का छात्र हुआ करता था। तब होशंगाबाद जिला मुख्यालय होने के बाद भी क़स्बे जैसा ही था लेकिन हम लोग चूँकि गाँव से गए थे सो वह हमें एक बड़े शहर जैसा लगता था। ऐसा शहर कि शुरुआती दिनों में, मै अक्सर अपने होस्टल का रास्ता भूल जाया करता। पुण्य सलिला नर्मदा मैया की वजह से इस शहर में प्रायः गहमा गहमी बनी रहती थी। बच्चों के जमाल उतारने तथा तुलादान कराने से लेकर पर्व स्नान की भीड़ यहाँ के घाटों को प्रायः जीवंत और खुशगवार बनाए रखती।

मंदिर की पूजा आरती और शाम के वक्त सेठानी घाट पर घूमने वालों की आवाजाही यहाँ की सामाजिक समरसता और सद्भाव का प्रमाण हुआ करती। यों सेठानी घाट पर अब भी भीड़भाड़ होती है पर अब वह पहले जैसी बात कहाँ उन दिनों हम लोग भी पर्व स्नान की भीड़ में खूब हिस्सेदारी करते, लेकिन इस धार्मिक कोलाहल से हमारी पढाई लिखाई में कभी अवरोध नही हुआ। बल्कि मेलों उत्सवों की समाप्ति के बाद हम दुगने उत्साह से अपने अध्ययन में जुट जाया करते। कॉलेज के वे दिन बहुत मौज मस्ती के हुआ करते थे। उन दिनों की स्मृतियों को कुरेदता हूँ तो फौरन से पेश्तर सर की याद आती है। सर अर्थात डॉ. सुरेश मिश्र उन दिनों उनके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण हुआ करता था। अब भी है उनकी सादगीपूर्ण वेशभूषा बातचीत का लहजा, धीर ललित चाल, तथा समूचे व्यक्तित्व में एक गरिमामय सरलता की झलक दिखाई देती। यों वे बेहद साधारण कपड़े ही पहनते थे।

फुल स्लीव का शर्ट और पैन्ट या कभी कभी चेक का हाफ शर्ट, पर उनकी इकहरी देह पर यह सीधी सादी ड्रेस बहुत फबती थी। उनकी आँखों पर हमेशा सुनहरी फ्रेम का चश्मा हुआ करता था जो उनके व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बना देता। क्लास में अक्सर उनके ड्रेस सैंस की चर्चा हुआ करती थी। मुझे लगता है उनका टेलर बहुत पारंगत रहा होगा। मैंने उन्हें कभी ढीली ढाली और मलिन वेशभूषा में नही देखा, वे प्रौढ़ होने तक बल्कि अभी भी कई बार स्पोर्ट्स ब्वाय की तरह कसी हुई जीन्स और टी शर्ट में तेजी से चलते हुए देखे जा सकते हैं। उनकी पढ़ाने की शैली भी गजब हुआ करती थी। मुझे याद आता है कि जैसे ही वे क्लास में घुसते, कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा जाया करता। यह भय से उपजा सन्नाटा नही वरन जिज्ञासा और सीखने की ललक से उपजी खामोशी हुआ करती थी।

हर स्टूडेंट में सर से कुछ न कुछ सीखने की प्यास हुआ करती। सर के हाथों में प्रायः किसी तरह के नोट्स इत्यादि नहीं हुआ करते। किताबें भर होती थीं वह भी सिर्फ संदर्भ इत्यादि के लिए। पढ़ाने के दौरान वे सीधे विषय पर आ जाते और इतिहास की जटिलताओं को एक दिलचस्प कहानी में तब्दील कर देते। पढ़ाने की एकदम बातुल शैली। दरअसल वे अपने विषय में इतने पारंगत थे कि उन्हें टेक्स्ट बुक आदि की जरूरत नहीं पड़ती। उन दिनों पी एस सी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्ट्री को लोग प्राथमिकता दिया करते, लिहाजा इतिहास की कक्षाओं में विद्यर्थियों की भीड़ हुआ करती। सर का पढ़ाने का अंदाज निराला ही था, बातचीत करते करते वे मुगल काल की राजकीय शैली, रीति रिवाज, स्थापत्य, कर प्रणाली और समूचे सांस्कृतिक कलेवर का तर्कपूर्ण ढंग से विष्लेषण कर दिया करते।

मकबरे, गुम्बद, बारादरी, मेहराबें, बुर्ज, परगना, गुसलखाना आदि शब्द उन दिनों हमारे लिए अजनबी हुआ करते थे। सर हर शब्द का अर्थ समझाते, बल्कि चित्र सा खड़ा कर देते। उनके पढ़ाने के दौरान पूरी क्लास लगभग मन्त्र मुग्ध हो जाया करती। पीरियड कब समाप्त हो गया पता ही नही चलता। घंटी बजने के बाद सबके चेहरे पर इस बात का सुकून हुआ करता कि उसने सब कुछ समझ लिया है और अब इस विषय पर रट्टा आदि मारने की जरूरत नही है। आज यह सब याद करते हुए महसूस होता है कि सर की इस टीचिंग स्किल का अध्ययन होना चाहिए। लेक्चर डिलिवर करना भी एक कला है।

एक अच्छे टीचर को विषय की जटिलताओं को सुगम बनाते आना चाहिए जो पढाई की बोझिलता और बोरियत से निजात दिला सके। उन दिनों कॉलेज के अलावा शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सर की भूमिका को प्रमुख रूप से देखा जा सकता था। होशंगाबाद में तब श्री सुरेश उपाध्याय डॉ. विनोद निगम जैसे राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार मौजूद थे। कवि सम्मलेन आदि खूब हुआ करते, कॉलेज में पर्यावरण, वन्य जीवन तथा इतिहास आदि महत्वपूर्ण विषयों पर सेमीनार, संगोष्ठियाँ, व्याख्यान आदि आयोजित होते। उन दिनों सर की वजह से अनेक विद्वानों के व्याख्यान सुनने का अवसर मिला। अपने इर्द गिर्द की दुनिया को रचनात्मकता और सृजन से जोड़े रखने की जिद, सर में ओब्सेसन की तरह देखी जा सकती थी।

वे जब भी मिलते, अक्सर कहा करते लिखो पढो भाई, समय बहुत कम है, बहुत कुछ लिखना पढ़ना है। सर के इस रचनात्मक उद्यम का ही परिणाम है कि आज उनकी तीनो बेटियाँ बहुत सम्मानजनक पदों पर हैं। पिंकी को दूरदर्शन में समाचार वाचिका के तौर पर देखा जा सकता है। वे एंकरिंग भी बहुत अच्छा करती हैं। उन्होंने देश के प्रधान मंत्री के कार्यक्रमों की भी कई बार एंकरिंग की है। रिंकी और नानू राज्य प्रशासन में अधिकारी हैं। जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया कि, मैं सर की इस रचनात्मक संलग्नता और वक्तृत्व शैली से उन दिनों बहुत प्रभावित था लिहाजा उनसे निजी तौर पर मिलना चाहता था लेकिन संकोच होता था, मुझमें साहस की बहुत कमी थी, इस कारण हिम्मत नही जुटा पाता। मै उन दिनों कवितायें भी लिखा करता था। एक दिन मैंने अपनी कुछ कवितायें नई दुनिया को भेजी।

संयोग से बच्चों की एक कविता नई दुनिया के रविवारीय अंक में बच्चों की दुनिया नामक स्तम्भ में छप गई। मुझे बहुत अच्छा लगा उस कविता की कटिंग मैंने सर को कॉलेज में दिखाई। सर बहुत खुश हुए, कहने लगे कि बहुत अच्छी कविता है, बच्चों को लेकर कहानियां भी लिखी जा सकती है। मै तुम्हे कुछ पत्रिकाओं के पते दूंगा, वहाँ अपनी रचनाएं भेजो तुम्हे पैसे भी मिलेंगे। इस घटना के बात सर से मेरी घनिष्ठता बढ़ गई। उन्ही दिनों सर ने एक बात कही थी कि तुम प्रतिभाशाली हो, हड़बड़ी में नौकरी ज्वाइन नही करना एम.ए कर लोगे तो प्रोफेसर हो जाओगे। मै तुम्हारी मदद करूंगा! पीछे नही हटना। यह वाक्य मुझे जस का तस अब भी याद है। लेकिन मैंने सर की बात नही मानी और कतिपय मित्रों के साथ दूसंचार विभाग की नौकरी कर ली।

फिर खंडवा आ गया। इसके पीछे कुछ घरेलू मजबूरियाँ भी रही होंगी, लेकिन सर का साथ छूट गया। होशंगाबाद छोड़ने के पहले किसी दिन शाम को मैंने सर और भाभी जी (शीला मिश्र) को सेठानी घाट पर टहलते हुए देखा था। उन दिनों मैंने नोट किया था कि यह दम्पत्ति जब भी उस कस्बाई शहर की सड़कों से गुजरते अक्सर लोगों का ध्यान आकर्षित किये बिना नहीं रहते। उस दिन मै सर से मिलकर उन्हें अपनी नई नौकरी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन साहस नही हुआ। मैंने उनके व्यक्तित्व की छाप अपनी स्मृति में संजोकर होशंगाबाद को अलविदा कह दिया। आज चालीस बरस पहले के उस वाक्य को याद करता हूँ तो रोमांचित हो उठता हूँ। इन दिनों एक छोटे मोटे दायरे में यदि मै एक व्यंग्य लेखक के तौर पर जाना जाता हूँ तो उसके पीछे सर की वह हौसला अफजाही और प्रेरणाएं ही रही हैं वरना लेखक होने के कोई गुण अथवा दुर्गुण मेरे भीतर नही थे। अस्तु।

यह 1980 के साल की बात रही होगी जब मै खंडवा आ चुका था और एक तरह से यहाँ बस गया था। इस बीच कभी-कभी होशंगाबाद जाना भी हुआ और सर से मिलने का भी मन हुआ पर संकोच आड़े आ गया। सर के बारे में मित्रों से जानकारियाँ जरूर मिलती रही। पता लगा कि वे होशंगाबाद विज्ञान तथा एकलव्य आदि संस्थाओं से जुड़कर अपनी रचनात्मक गतिविधियां यथावत जारी रखे हुए हैं। उनके पर्यावरण, इतिहास तथा वन्य जीवन आदि पर लिखे गए लेख धर्मयुग साप्ताहिक हिन्दुस्तान जैसी पत्रिकाओं में पढ़ने को मिल जाया करते। कुछ वर्षों बाद पता चला कि सर ने भी होशंगाबाद छोड़ दिया तथा वे कॉलेज की प्राध्यापकी से मुक्त होकर प्रतिनियुक्ति पर कान्हा नेशनल पार्क में इंटरप्रीटीशन अधिकारी के रूप में पदस्थ हो गए हैं। कान्हा के वन्य जीवन पर केन्द्रित उनके कुछ लेख भी तब पढने को मिल जाया करते।

इधर खंडवा का वातावरण साहित्यिक दृष्टि से बहुत समृद्ध था। पंडित रामनारायण उपाध्याय, श्रीकांत जोशी, डॉ. कृष्णा अग्निहोत्री जैसे राष्ट्रीय ख्याति के साहित्यकार यहाँ रचना रत थे। साहित्यिक गोष्ठियों और बहस मुबाहिसों के दौर चलते रहते थे। डॉ. श्रीराम परिहार, अजय बोकिल, अरुण सातले, दीपक चैतन्य, गोविन्द शर्मा, शरद जैन, अशोक वाजपेयी, श्याम तिवारी, शैलेन्द्र शरण, प्रताप कदम, सुधीर देशपांडे, नरेंद्र कानूनगो आदि अनेक मित्रों के सम्पर्क ने मुझे भी इस दिशा में बहुत प्रेरित किया। कुछ वर्षों तक ललित निबंधकार नर्मदाप्रसाद उपाध्याय भी यहाँ रहे थे। संगीत सभाओं और दीगर सांस्कृतिक गतिविधियों में शरद जैन की अग्रणी भूमिका हुआ करती।

मेरे लिखने-पढने को यहाँ बहुत सराहना मिलती गई। इसी दौरान लगभग 5-7 वर्षों के बाद एक दिन शायद डॉ. श्रीराम परिहार ने बताया कि डॉ. सुरेश मिश्र खंडवा आ गए हैं तथा उन्होंने एस.एन कॉलेज में बतौर प्राध्यापक ज्वाइन किया है। यह भी कि वे इन दिनों होस्टल वार्डन भी हैं। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तत्काल सर को फोन किया। उन दिनों मोबाइल नही हुआ करते थे। फोन पर सर ने मिलने का उत्साह अवश्य प्रगट किया। कहा कि घर आओ, इसके बाद मिलने का सिलसिला चल निकला। डॉ सुरेश मिश्र की साहित्यिक अभिरुचि किसी से छुपी नही थी, वे स्वयं भी एक अच्छे वक्ता तथा प्रखर इतिहासवेत्ता के तौर पर समादृत थे।

साहित्यिक गोष्ठियों में उनकी उपस्थति अनिवार्य रूप से देखी जा सकती थी। डॉ. सुरेश मिश्र महाविद्यालय में बतौर प्राध्यापक जितने लोकप्रिय थे उससे ज्यादा उनकी ख्याति एक संस्कृति कर्मी और एक्टिविस्ट के तौर पर हुआ करती थी। उन्हीं दिनों बुरहानपुर की राष्ट्रीय स्तर की व्याख्यान माला में उन्हें व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया। उन दिनों यह बहुत बड़ी घटना थी। सर के व्याख्यान की बेहद सराहना हुई। व्याख्यान की रपट नई दुनिया में सचित्र प्रकाशित हुई। तब नई दुनिया में चित्र सहित छपना बड़ी बात हुआ करती थी। संयोग वश उन्हीं दिनों इंदौर के रंगकर्मी शैलेन्द्र शर्मा का तबादला भी खंडवा हो गया। और उनके निर्देशन में नाटक खेलने की योजना बनने लगी। शैलन्द्र के निर्देशन में मणि मधुकर के नाटक दुलारीबाई को खेलने के इरादे से हम लोग एक दफे डॉ. सुरेश मिश्र से मिले। उनके परिवार में हम सब की आवाजाही बेरोक टोक हुआ करती थी। उनके खुले व्यवहार की वजह से वहाँ किसी तरह की औपचारिकता या संकोच आदि नही था। शैलेन्द्र शर्मा का आग्रह था कि नाटक की नायिका दुलारी बाई का किरदार भाभी जी अर्थात शीला मिश्र करें।

भाभी जी ने इसके पहले कभी नाटक मे काम नही किया था। वे साफ़ मना हो गईं। लेकिन हमें सर पर भरोसा था कि वे उन्हें मना कर लेंगे। फिर प्रारम्भिक ना नुकुर के बाद भाभी जी तैयार हो गई। नाटक की रिहर्सलों के दौर शुरू हुए, तथा एक निश्चित समय के बाद खंडवा में दुलारी बाई का मंचन हुआ। दुलारी बाई को अपेक्षा से ज्यादा सफलता मिली। बाद में इसकी अनेक प्रस्तुतियां हुई। खंडवा के अलावा नेपानगर, बुरहानपुर तथा धार के भोज महोत्सव में भी हमारे द्वारा दुलारीबाई खेला गया। भाभी जी दुलारीबाई की सफलता से बहुत खुश थीं। बाद में तो किसी दूसरे प्ले की तैयारी के लिए भी वे बहुत उत्सुकुता प्रगट करती रही। इस प्ले के पीछे सर ने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। नाटक के मामलों में हम सर्वथा अनाड़ी लोग देखते- देखते रंगमंच के कलाकार हो गए। भाभी जी अर्थात शीला मिश्र की, कहानी लेखन में भी अच्छी गति थी। सर उन्हें निरंतर लिखने को उकसाया करते। नतीजा यह हुआ कि उन्ही दिनों उनका एक कहानी संग्रह भी प्रकशित हुआ, जिसका शीर्षक है “लौटते हुए” शीला मिश्र के इस संग्रह में कुल जमा दस कहानियां हैं। वे पारिवारिक जड़ता रूढ़ियों और परम्पराओं को केंद्र में रखकर सर्वथा सरल सहज शैली में अपनी कहानी बुनती हैं।

दाम्पत्य के अन्तर्द्वन्द्व, ग्रामीण अंचल की स्त्रियों में पनपता विद्रोह, मानवीय रिश्ते, प्रेम अंतरंगता, वैधव्य के अनेक सजीव चित्र उनकी कहानियों में देखे जा सकते हैं। शीला मिश्र की कहानियों में सामाजिक क्रान्ति की चिंताए खुले रूप से भले ही दिखाई न देती हों लेकिन उनकी कहानियों की नायिकाएं घर की देहलीज को लांघ कर अपने अस्तित्व को आदमकद आकार देने की आकांक्षा से ओतप्रोत दिखाई देती हैं। शीला मिश्र की इस कृति का विमोचन उन दिनों खंडवा में पदस्थ जिला और सत्र न्यायाधीश की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इसे स्वीकार करना होगा कि भाभी जी का कहानी लेखिका और नाट्यकर्मी होने के पीछे सर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन दिनों सर के इस उकसावे और टोका टोकी ने अनेक लोगों को लेखक बना डाला। दुर्भाग्यवश आदरणीया भाभी जी अब हमारे बीच नही हैं, लेकिन उनकी कहानियों में मौजूद आंचलिकता, वात्सल्य, और सघन पारिवारिकता की खुशबू लम्बे समय तक कायम रहेगी।

इतिहासकार और पर्यावरण विद के रूप में डॉ सुरेश मिश्र सारे देश में जाने जाते हैं। सर का इतिहासबोध प्रखर तथा प्रासंगिक है। उनकी इतिहास दृष्टि सिर्फ अतीत के ब्योरों तक ही सीमित नही रहती बल्कि गुजरे हुए वक्त से नए सामाज को गढ़ने की आतुरता उनके इतिहास लेखन की आत्यन्तिक खूबी है। दरअसल उनका इतिहास बोध ध्वंस में निर्माण की संभावनाओं की तलाश है। डॉ. सुरेश मिश्र केवल सत्ताधीशों की औपनिवेशिक दुष्प्रवृत्तियों तथा युद्धोन्माद के विवरणों में ही नही उलझते वरन इतिहास की मूल्य पोषी भंगिमाओं, तथा जीवन मूल्यों की खोज और लोक संस्कृति के अनेक अनछुए पहलुओं को सामने लाते हैं। सर की इतिहास चेतना राजकीय वैभव, विलासिता और रणकौशल के ब्योरों से परे संस्कृति , शिक्षा , साहित्य और ललित कलाओं के इर्द गिर्द मुखर होती दिखाई देती है। पिछले ही दिनों उनकी कृति “समय की शिला पर” पढ़ते हुए इस बात को गंभीरता से समझने का अवसर मिला। इस पुस्तक में संग्रहित “इतिहास ज़रा हटकर” शीर्षक आलेख में मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सूफी संतो द्वारा हिन्दू देवी देवताओं और भारतीय संस्कृति की इबादत में लिखी गई कविताओं का जिक्र है। इस संदर्भ में वे निमाड़ की संपन्न एतिहासिक विरासत की तरफ भी इशारा करते हैं। वे बताते हैं कि पंद्रहवी तथा सोलहवीं शताब्दी में बुरहानपुर में जितने सूफी संत हुए उतने कभी नही हुए। इस सामाजिक सद्भाव की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करते हुए वे अपना एक निजी संस्मरण भी जोड़ देते हैं।

जब वे खंडवा आये तो अब्बास भाई से गेस सिलेंडर की गुहार लगाईं तथा उनके मना कहने पर बजाये दुखी होने के एक अपनापे से भरा वाक्य बोलकर चल दिए कि “ठीक है खंडवा आ गए हैं तो जैसा आप रखेंगे वैसे ही तो रहेंगे ”। इस एक वाक्य से अब्बास भाई इतने द्रवित हुए कि गैस का सिलेंडर टांगे पर रखवाकर सर के घर भिजवा दिया। फिर अब्बास भाई से उनका जो रिश्ता कायम हुआ वह अब तक चल रहा है। इसी संग्रह में “तवां करदन तमामी उम्र” मांडू पर केन्द्रित दुर्लभ निबंध है। इस आलेख में शुष्क ऐतिहासिक ब्योरे मात्र नहीं हैं बल्कि आदिवासियों के रहवास, खुरासान इमली और नेहरु जी के मांडू प्रवास से जुड़े संस्मरण भी हैं जो इस लेख को बहुत रोचकता प्रदान करते हैं। इसी तरह बादलों को छूता किला में असीरगढ़ के किले का बहुत अद्भुत इतिहास प्रस्तुत किया गया है।”हजरत के आसपास ” नामक निबंध में उन मूल्यों की व्याख्या की गई है जहाँ हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति में कोई फांक नही है। बल्कि यहाँ भारतीय परम्पराओं का विशद वर्णन है। हजरत निजामुद्दीन की मजार के दर्शन करते वक्त पत्नी और बेटी का अपने परिवार की खुशहाली के लिए दुआएं मांगना भारतीयता की जड़ों को स्पर्श करने जैसा है। बाली द्वीप पर केन्द्रित यात्रा वर्णन भी बहुत पठनीय एवं दुर्लभ जानकारियों से लबरेज है। बाली में भारतीय संस्कृति जिस रूप में मौजूद है उसे पढ़कर बहुत आश्चर्य होता है। डॉ. मिश्र वहाँ की पूजा पद्धति, वेशभूषा, खानपान, तथा रीति रिवाजों का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए बाली पर एक लघु शोध प्रबंध ही लिख डालते हैं। डॉ. मिश्र ने इस संग्रह में बुरहानपुर की मुगल इमारतों पर भी बहुत विस्तार से लिखा है। वे मुगल शासकों के जलाशयों तथा बगीचों के प्रति अगाध प्रेम तथा आहुखाने आदि पर गहराई से लिखते हैं। निमाड़ का यह सीमावर्ती शहर अपने भीतर कितनी अमूल्य धरोहर संजोये हुए यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है। बुरहानपुर पर ही केन्द्रित एक अन्य निबंध’ रहिमन पानी राखिये’ में बुरहानपुर की जल प्रदाय करने वाली मध्ययुगीन प्रणाली पर विस्तृत आलेख है। इस प्रणाली को विकसित करने में रहीम कवि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉ. मिश्र बताते हैं कि बुरहानपुर की यह जल व्यवस्था इरान और ईराक से आयातित है।

आज बुरहानपुर या कहें समूचा देश ही सूखे की चपेट में है। ऐसे में यदि इस जल प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाए तो पानी के मामले में बुरहानपुर को आत्म निर्भर बनाया जा सकता है। तात्या टोपे को लेकर लिखा गया आलेख भी बहुत तर्कसंगत एवं जानकारियों से परिपूर्ण है। एक अन्य आलेख में बुरहानपुर की काष्ठ कलापर शोधपूर्ण जानकारी दी गई है। बालाजी मंदिर की काष्ठकला के बाबत डॉ सुरेश मिश का मानना है कि यह लकड़ी पर कविता लिखने जैसा विरल प्रयोग है। गोंड चित्र कला और तिमोर के लोक जीवन पर भी इस संग्रह में विस्तृत आलेख हैं। बहरहाल। इतने बरस बीत जाने के बाद भी सर का अपने विद्यार्थियों के प्रति प्रेम जस का तस था। वे जब भी भोपाल से खंडवा आते थे अपने सभी स्टूडेंट्स को जुटाते थे तथा गप शप और खाना पीना भी खूब होता था। सर पर जितना लिखा जाए कम ही है।

कैलाश मंडलेकर, खंडवा मध्य प्रदेश